眉毛是整體妝容的關鍵,能夠影響五官的協調與氣質。眉粉以其自然柔和的效果,成為化妝新手的畫眉首選。通過正確的眉粉用法,新手也能畫出乾淨俐落、不顯生硬的眉型。本文為大家整理了眉粉用法指南,從基本工具到具體用法,讓你輕鬆掌握眉粉用法技巧,畫出理想的柔霧眉!

為什麼選擇眉粉?

市面上的畫眉產品種類繁多,如眉筆、眉膠、染眉膏、眉粉等,那麼為什麼許多人偏愛眉粉呢?以下是眉粉的主要優勢。

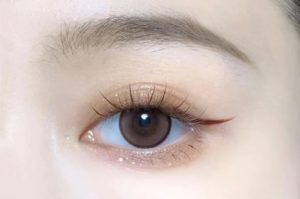

1. 打造柔霧感眉毛

眉粉質地細緻,能自然填補眉毛間的空隙,打造霧面柔和的妝效,適合想要自然眉型的人。

2. 適合新手,易於調整

相較於眉筆的銳利線條,眉粉的筆觸較為柔和,即使畫錯也能輕鬆修正,是新手入門的理想選擇。

3. 適合眉毛稀疏者

眉粉能讓眉毛看起來更豐盈,適合眉毛較稀疏的人,能使整體眉型更加均勻。

4. 自然持久,適合日常妝容

相比眉筆較為明顯的筆觸,眉粉的妝感輕盈不厚重,不會過於死板,適合日常通勤或淡妝需求。

眉粉基本工具:打造完美眉妝的必備品

想要畫出理想的眉型,除了購入眉粉外,還需要搭配適當的工具來輔助。以下是眉粉上妝必備工具。

1. 眉粉

市面上的眉粉通常以單色、雙色或三色盤呈現,適合不同眉色與需求。

- 單色眉粉:適合已確定自己適合的眉色,不需要額外調色的人。

- 雙色眉粉:可以搭配不同深淺色來調整眉型,使眉毛看起來更有層次。

- 三色眉粉:適合混合調色,打造更自然立體的眉妝,尤其適合新手使用。

2. 斜角眉刷

眉刷是畫眉的關鍵工具,選擇刷毛紮實且富有彈性的斜角眉刷,能更精準地勾勒眉型。

3. 螺旋刷(眉梳)

螺旋刷的用途在於暈染眉粉與整理眉毛,能讓眉毛更自然,避免界線過於生硬。

新手必學眉粉用法大公開,畫出自然柔霧眉

眉粉畫法比眉筆更自然柔和,但要畫出理想眉型,仍然需要掌握正確用法。以下是詳細的眉粉用法步驟,新手也能輕鬆畫出柔霧眉!

1. 確定適合的眉型

在畫眉之前,先根據臉型選擇合適的眉型,避免與五官不搭配。

- 圓臉:適合略帶角度的眉型,可拉長臉部比例。

- 長臉:建議平眉,能縮短臉長、增加親和感。

- 方臉:柔和的弧形眉能緩和臉部稜角。

- 心形臉:自然弧度的眉型能讓臉型更平衡。

2. 修整眉毛

使用修眉刀或眉剪整理多餘雜毛,打造乾淨的眉型輪廓,讓後續上妝更順利。

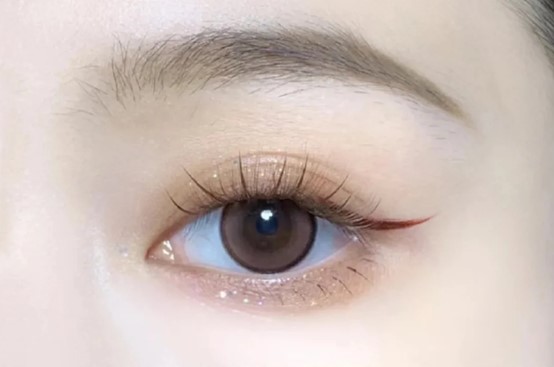

3. 勾勒眉型

以較淺的眉粉色輕輕描繪眉毛底部與上緣,勾勒出自然眉形框架,避免直接使用過深的顏色,影響自然度。

4. 填補眉毛間隙

使用斜角眉刷沾取適量眉粉,從眉峰開始輕輕暈染,接著填補眉頭與眉尾,確保眉粉均勻分布,打造自然漸層效果。

5. 暈染與修飾

使用螺旋刷輕刷眉毛,讓眉粉更均勻、不顯得生硬,眉頭部分可以用餘粉輕掃,營造自然柔和的效果。

6. 定妝與修正

若希望眉型更持久,可使用透明眉膠或染眉膏固定眉毛,防止掉色。若眉型畫得過濃,可用蜜粉輕掃,降低色彩飽和度,讓妝感更自然。

眉粉用法常見問題

1.眉粉畫完眉毛很容易掉色嗎?

可以在畫眉前輕拍蜜粉,吸收多餘油脂,最後用定妝噴霧或透明眉膠固定,提升持久度。

2.新手眉毛總是畫不對稱怎麼辦?

建議在畫眉前用眉筆輕描對稱框架,再用眉粉填補,這樣較不容易畫歪。

3.眉粉和眉筆應該怎麼搭配?

可以先用眉筆描繪眉型,再用眉粉填補空隙,這樣能兼顧精緻度與自然感。

附錄

1.LSY林三益. “新手必學減齡眉毛畫法!3大技巧用眉刷畫出最適合你的自然眉型.” Lsy031.com, 林三益彩妝刷具, 26 Feb. 2024, www.lsy031.com/cc-392?srsltid=AfmBOoqVO1GnrBAZ6zpqd_NrF98OmjTBWpcMa9uCv3ygpY4wm9NiWFGx. Accessed 19 Feb. 2025.

2.—. “眉筆、染眉膏4款推薦|簡單用法3步驟,打造專屬自然眉!.” KISSME 奇士美化粧品, 17 Oct. 2024, www.kissme.com.tw/blogs/blog/113651. Accessed 19 Feb. 2025.

3.Chiang, Elina. “眉筆、眉粉、眉霜要用哪個?怎麼用?眉毛產品挑選、使用Tips公開!.” Marie Claire 美麗佳人, 2 Sept. 2022, www.marieclaire.com.tw/beauty/make-up/54581. Accessed 19 Feb. 2025.